こどもはみんなアーティスト。

こどもならではの大胆な構図や色遣いは、まさにアート!

家族の目に入るところに飾っておけば、ぱっと空間が華やかになりますよね。

また「自分が作ったものがみんなを笑顔にしている」とこどもに伝わり、 本人の自己肯定感を高めることにもつながります。

「飾りたいけど、どうやって飾ればよいかわからない。」

「どんどん量が増えて、整理方法や保管方法に悩んでいる。」

このような方も多いのではないでしょうか。

我が子が描いた絵や作った工作は宝物だと思っています。

成長を感じたり、当時を思い出したりできるとても大切なもの。

今回のコラムでは、筆者が実践している こどもの作品の飾り方・整理や保管方法についてお伝えしたいと思います。

おすすめしたい作品の飾り方

我が家では、こどもの絵を常にリビングの壁に飾っています。

アートやポスターのように、季節や気分に合わせて入れ替えて楽しんでいます。

我が家はカラフルなおもちゃがリビングに出しっぱなしなので

こどもの絵が馴染むようなインテリアになっているかもしれませんね。

常にこどもの絵があるのはちょっと・・という方は 「おうち美術館」というイベントにするのはいかがでしょうか?

やり方は簡単。

季節の終わりや園や学校から作品を持ち帰ってきたタイミングで、 大量の作品を飾るだけです。

絵は壁にマスキングテープなどで貼ればOK。

作品はテレビ―ボードや廊下などにきれいに並べてみましょう。

家にあるもので、展示台を作ってみるのもいいですね。

家族みんなで絵を鑑賞し、 好きなところを話し合えば、もうそこは一日限定の美術館!

あとは片付けるだけでいつも通りのインテリアに元通りです。

「家族みんなに見てもらえる」「自分の描いた絵が会話の中心になっている」

それが伝わるだけで嬉しい気持ちになるお子さんはきっと多いはず。

ぜひやってみてくださいね。

作品の飾り方の工夫

常にこどもの絵を飾っていると、飽きるのでは?とお思いでしょうか。

実は飽きないようにしている工夫がいくつかあります。

例えば「昔の絵を引っ張り出してくること」

上の写真は「宇宙の絵」をテーマに、今まで息子が描いた作品を順番に並べたものです。

「この絵は〇歳のころに書いたものだね」

「あの頃は〇〇だったね」

「〇年でこんなことができるようになったのだね」

など思い出話で盛り上がることでしょう。

お子さん自身も、客観的に自分の成長を感じられるいい機会です。

同じモチーフの絵を複数集めるのは難しいかもしれませんが、

同系色の作品・同じ材料を使った作品・同じ季節に書いた作品を集めるなど 何かしら共通点を見つけて飾ってみてください。

その他にも「季節の雑貨のように楽しむこと」もおすすめ。

例えばこのような写真。

息子に「ハロウィンの飾りを作って!」とお願いしたら作ってくれたものです。

手持ちの雑貨と組み合わせて飾れば、季節のイベントもより楽しくなりそうですね。

保管できそうな素材ならばとっておいて、また翌年以降に使用するのもよいと思います。

おすすめの整理方法

こどもは日々せっせと新しい作品を生み出しますよね。

気が付いたらすごい量・・ということもよくあるのでは?

我が家では大きく二つの方法でこどもの作品を整理・保管しています。

順番に詳しく説明します。

一つ目は、大きめの画用紙に書いた絵の保管方法です。

この真っ黒な大きい箱。なんだと思いますか?

これは「作品保管用に作られた段ボール」。

大きさは66cm×45cmのビッグサイズなので、 A2サイズや四つ切の画用紙を折らずに収納することができます。

我が家では画用紙に書いた絵は、すべてこのボックスに納めています。

絵の裏に、年月日をいれておくと後々管理しやすくなりおすすめです。

厚みが12cmもあるので数年分たっぷり保管できます。

よく絵を書く息子ですが、1箱に4年分以上入っています。

2箱セットで売っている製品なので、今の箱がいっぱいになったら新しい箱を出し、

お気に入りで飾りたい作品と保管しておく作品に分けようと考えています。

二つ目は小さな落書きや工作の整理方法です。

絵具で書く絵だけでなく、鉛筆で小さな紙に小さな絵を書くのも好きな息子。

毎日小一時間は机に向かって何かしら製作しているので、作品が溜まるペースが早いです。

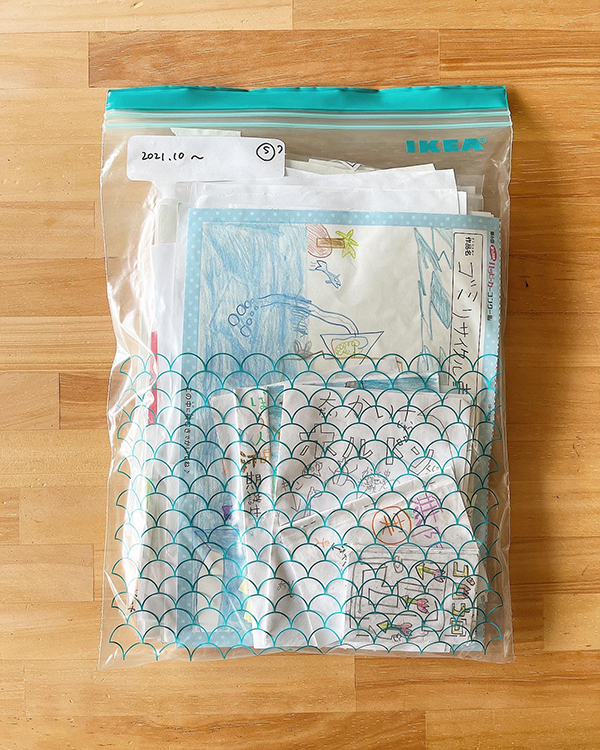

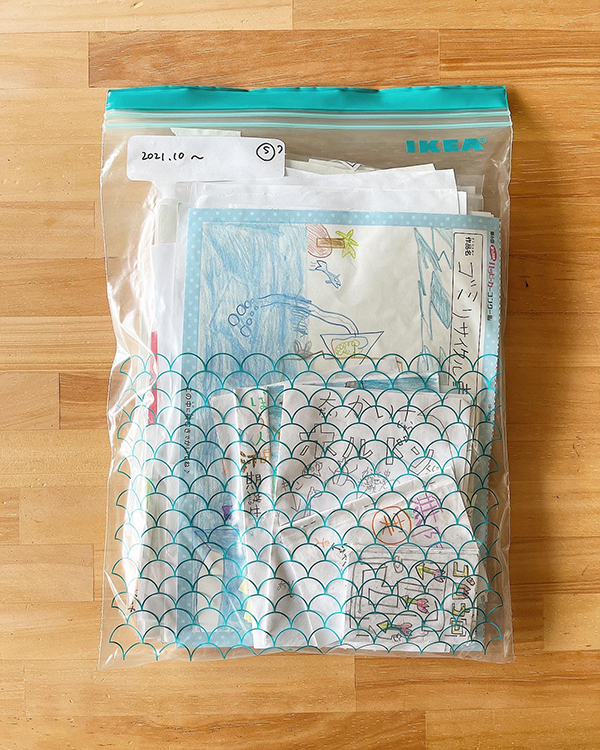

まずは、作ったものが行方不明にならないように、大きめの袋にガサっといれておきます。

数か月で袋がパンパンになったら、取り出して・・・

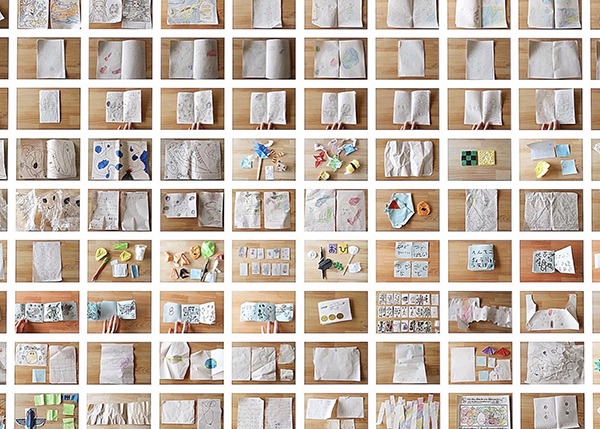

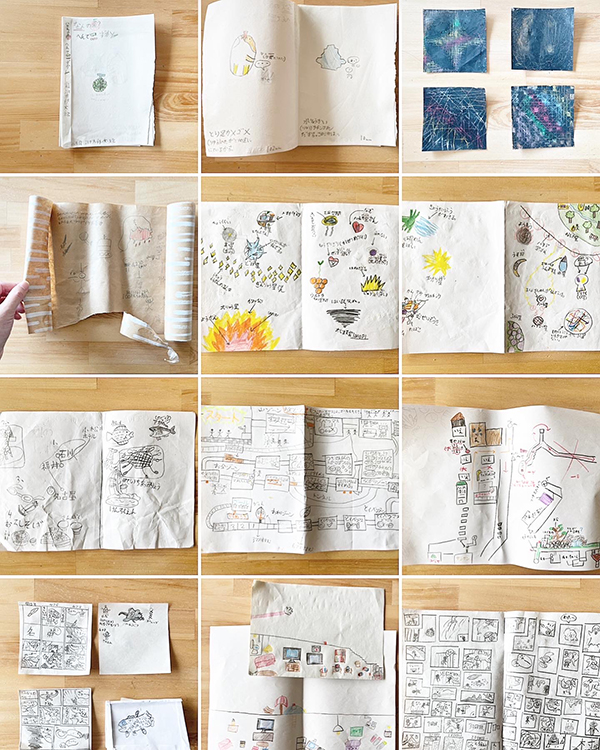

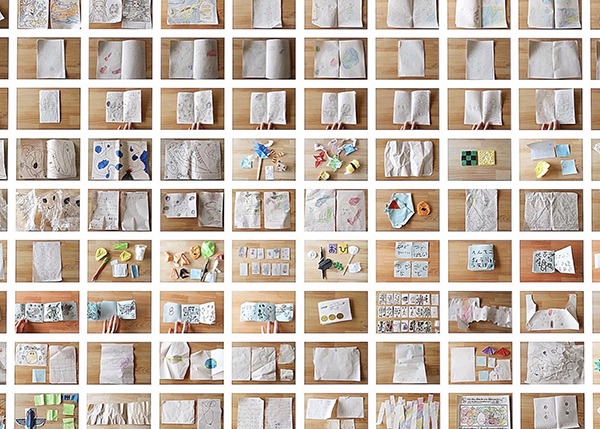

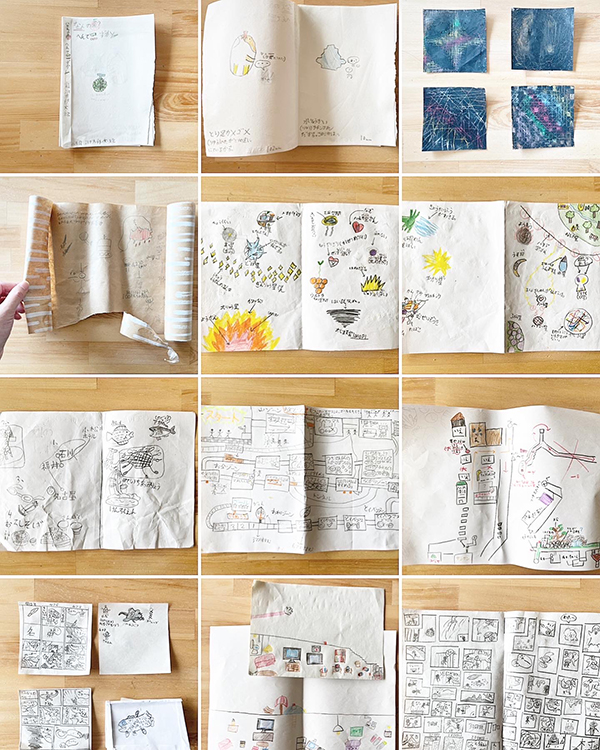

とにかくすべて写真に撮ります。

同じシリーズで作ったのだろうな、というのはまとめて写真に。

製本して本になっているものもあるので、中身もすべて写真にとります。

写真を撮りながら保管するものを選別。

「後で見返したら面白いだろうな…」とか「初めてみた!新作だ!」「何という大作だ・・・」

などと考えながら振り分けていきます。とても面白い時間です。

もちろんお子さんと一緒に選別してもよいですよ。

あとはジッパー付きのビニール袋にいれ、いつ頃作成したものかわかるように袋に記入。

いつも大体半分ほど保管することになります。

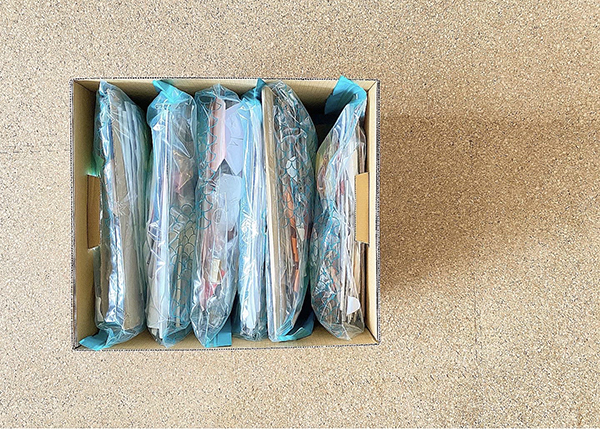

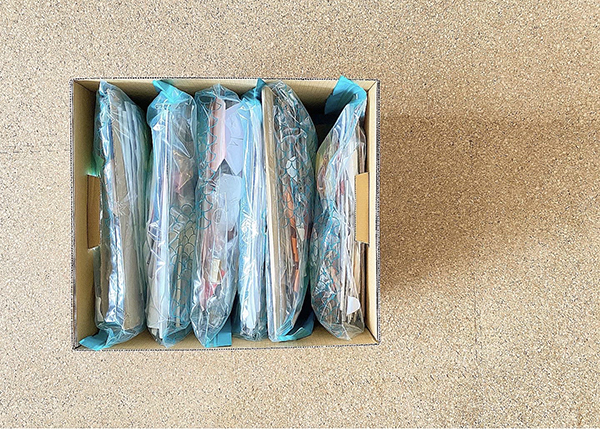

ビニール袋にいれたら、段ボールに入れておしまいです。

我が家の場合はひと箱で3-4年分入ります。

最近は絵が多めになりましたが、小さいころは絵よりも立体物の製作が多かったので、 今よりもかなりボリュームがありました。

立体物は写真のみにするなど、保管のルールをつくるのもおすすめです。

気が付いたらすごい量・・ということもよくあるのでは?

我が家では大きく二つの方法でこどもの作品を整理・保管しています。

順番に詳しく説明します。

一つ目は、大きめの画用紙に書いた絵の保管方法です。

この真っ黒な大きい箱。なんだと思いますか?

これは「作品保管用に作られた段ボール」。

大きさは66cm×45cmのビッグサイズなので、 A2サイズや四つ切の画用紙を折らずに収納することができます。

我が家では画用紙に書いた絵は、すべてこのボックスに納めています。

絵の裏に、年月日をいれておくと後々管理しやすくなりおすすめです。

厚みが12cmもあるので数年分たっぷり保管できます。

よく絵を書く息子ですが、1箱に4年分以上入っています。

2箱セットで売っている製品なので、今の箱がいっぱいになったら新しい箱を出し、

お気に入りで飾りたい作品と保管しておく作品に分けようと考えています。

二つ目は小さな落書きや工作の整理方法です。

絵具で書く絵だけでなく、鉛筆で小さな紙に小さな絵を書くのも好きな息子。

毎日小一時間は机に向かって何かしら製作しているので、作品が溜まるペースが早いです。

まずは、作ったものが行方不明にならないように、大きめの袋にガサっといれておきます。

数か月で袋がパンパンになったら、取り出して・・・

とにかくすべて写真に撮ります。

同じシリーズで作ったのだろうな、というのはまとめて写真に。

製本して本になっているものもあるので、中身もすべて写真にとります。

写真を撮りながら保管するものを選別。

「後で見返したら面白いだろうな…」とか「初めてみた!新作だ!」「何という大作だ・・・」

などと考えながら振り分けていきます。とても面白い時間です。

もちろんお子さんと一緒に選別してもよいですよ。

あとはジッパー付きのビニール袋にいれ、いつ頃作成したものかわかるように袋に記入。

いつも大体半分ほど保管することになります。

ビニール袋にいれたら、段ボールに入れておしまいです。

我が家の場合はひと箱で3-4年分入ります。

最近は絵が多めになりましたが、小さいころは絵よりも立体物の製作が多かったので、 今よりもかなりボリュームがありました。

立体物は写真のみにするなど、保管のルールをつくるのもおすすめです。

まとめ

こどもの作品の飾り方・整理・保管方法…

☑ おうち美術館としてイベント的に絵を飾る

☑ 作品の種類毎に保管方法を考える

☑ 写真に撮って残す方法と併用する

このように私たちが子供の絵を大切に整理・保管しているのは

「年を取ってから、こどもたちの生み出した作品たちを肴に家族で会話したいから」です。

すべてをとっておくのは難しいと思いますが、

ご家族みんなが納得できる、メリハリをつけた保管方法をぜひ見つけていただきたいです。

☑ おうち美術館としてイベント的に絵を飾る

☑ 作品の種類毎に保管方法を考える

☑ 写真に撮って残す方法と併用する

このように私たちが子供の絵を大切に整理・保管しているのは

「年を取ってから、こどもたちの生み出した作品たちを肴に家族で会話したいから」です。

すべてをとっておくのは難しいと思いますが、

ご家族みんなが納得できる、メリハリをつけた保管方法をぜひ見つけていただきたいです。

一級建築士/ライフオーガナイザー

kiko

一級建築士・ライフオーガナイザーの視点から

インテリアともの選び、暮らしの工夫をご紹介いたします。

instagram